日本語ってどこが難しいの?難しい理由を日本に住む外国人に聞いてみた。(ダンク主催 外国人ヒアリング・座談会)

世界の言語の中でも難しいと言われる日本語。

表記方法の多さ(ひらがな、カタカナ、漢字)や、1つの漢字に2つ以上の読み方があるなど、日本語の難しさにはいくつか理由があります。

やさしい日本語に取り組むダンクは、外国人にも正しく伝わる日本語を日々勉強しています。重視しているのは、日本に住む外国人が理解できる日本語を使うこと。

いくらやさしい日本語を勉強しても、伝わらなければ意味がありませんよね。

そこで、実際のところ日本語のどこが難しいのか直接聞いてみよう、という主旨で「外国人ヒアリング・座談会」を開催しました。

やさしい日本語が正しく外国人に伝わるのか、やさしい日本語の感想も合わせて聞いています。ダンクとしても、やさしい日本語の価値を再確認するいい機会です。

座談会の後半では、日本で感じた母国との生活・文化の違いや日本での悩みをざっくばらんに聞いてみました。

外国人を雇用する企業や外国人との会話が必要な窓口業務の方などには、外国人とコミュニケーションをとるうえでのヒントが、少なからず得られるはずです。

- 本記事では、以下のようなポイントで座談会の内容をまとめました

- 外国人にとって日本語が難しいと感じるポイントは何か

- やさしい日本語は、外国人にとって分かりやすいか

- 日本の生活で困ったこと、驚いたことなど、母国との文化的違い

■開催日時:2020年7月21日(火)

■お招きした外国人の国籍(5名) ※日本在住1年前後の方が対象

・中国 ・タイ ・ベトナム ・ネパール ・ブラジル

(本記事は、2020年7月の外国人ヒアリング・座談会を記事として再編集したものです)

知らない単語は、一字ずつ分解して理解しようとする

日本人なら当たり前に使っていても、外国人にはちょっと難しいかも?という単語を複数選んで、理解できるかどうか聞いてみました。理解できなかった理由が印象的だった単語をいくつかピックアップして以下に紹介します。

加えて、やさしい日本語に言い換えたもので再度質問。分からないと答えた方は、理解できるようになるでしょうか?

あいまいな表現は、外国人には通じない

次は日常生活でついつい使ってしまう会話例を複数ピックアップ。

最初の単語に比べると、会話を理解できる方は多かったです。普段耳にしていて、使うことも多いからでしょう。そんな中でも、分からないと答えた方が多かったのが以下の3つ。分からない理由を聞いてみました。

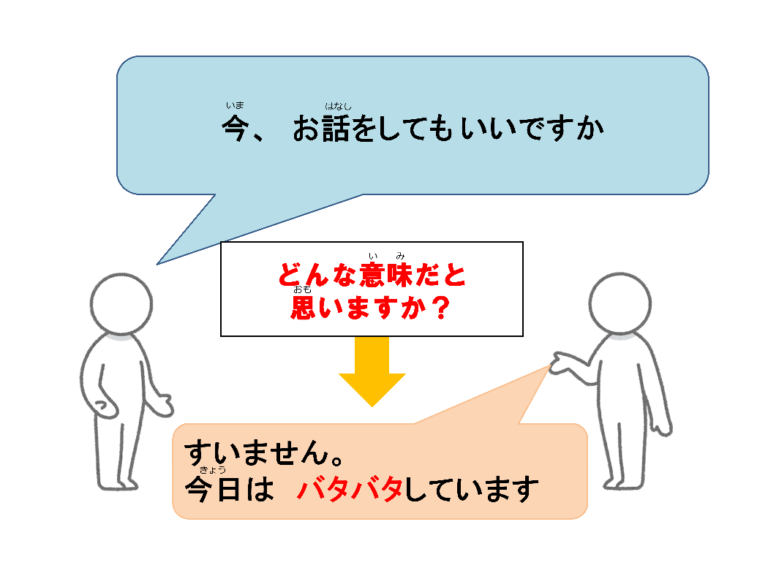

Aさん

「今、お話をしてもいいですか」

Bさん

「すいません。今日はバタバタしています」

人の感情や物音を表現するときに使うオノマトペ。「バタバタしている」はどんな意味か質問しました。

全員答えることができず、「音を表す言葉は私の国にもあるが、日本語は多すぎる」とちょっとしたクレームも・・・

空腹の「ペコペコ」や腹痛の「チクチク」など、言語化が難しい表現なので感覚的に理解されやすいかなと思いましたが、むしろ逆でした。オノマトペはあくまで日本人独特の表現。外国人には理解のハードルが高いようです。

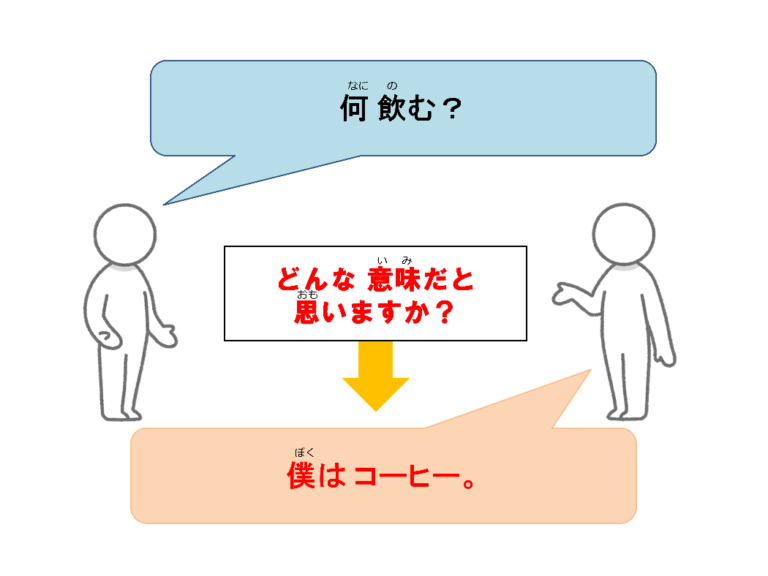

Aさん

「何 飲む?」

Bさん

「僕はコーヒー」

「僕はコーヒー」がどういう意味だと思うか質問してみました。

動作の内容や主体を省略する日本語文法の特徴ともいえる、いわゆる「ウナギ文」。

ですが、「僕はコーヒー」は「私」=「コーヒー」という意味ではないということは、全員理解していました。こうした省略は、他の国でも普通に行われているとのこと。

ただし、自動翻訳する場合は、「僕はコーヒーです」と翻訳されてしまうので注意が必要です。

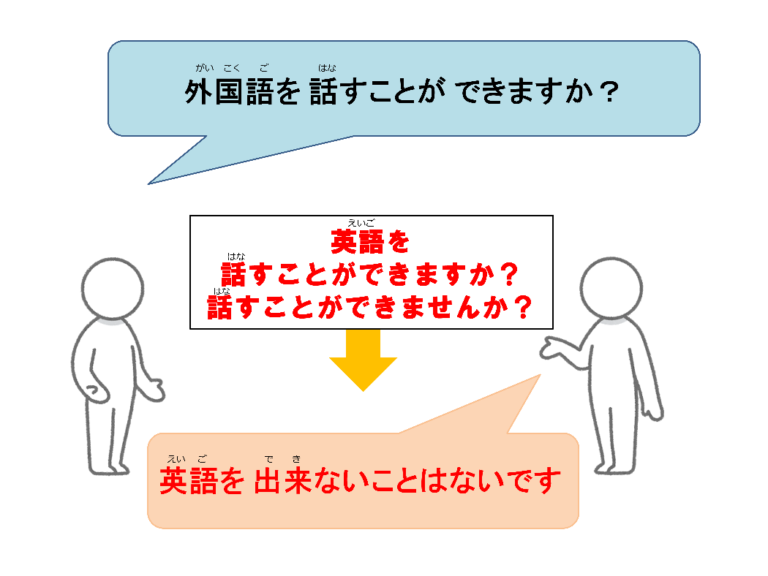

Aさん

「外国語を話すことができますか?」

Bさん

「英語を出来ないことはないです」

言いづらいことや遠まわしな表現で伝えたいときに使う二重否定。「出来ないことはない」はどういう意味か質問してみました。みなさんだいぶ悩んでいましたが、結局半数の方が正解。二重否定は難しいと感じているものの、日本人がよく使うので慣れてきたとのこと。

そこで、我々から『日本人が「英語をしゃべれないことはない」と言うときは、あんまり英語に自信がない場合が多いんですよ』と説明すると、みなさんとても納得していました。はい、私のことです(泣)。

簡単な日本語(やさしい日本語)で伝えるポイント

- まとめ:簡単な日本語で(やさしい日本語で)伝えるポイント

- 難しい熟語や接頭語などはできだけ避けて簡単な言葉で話しましょう。

漢字を分解して、ひとつひとつの文字の意味を理解しようとするので、理解しづらいことがあります。

できるだけ漢語ではなく、和語で表現するのもポイントです。 - 人の感情や物音を表すオノマトペは外国人になかなか通じません。できる限り言語化しましょう。

ジェスチャーをおり混ぜて会話するのも効果的です。 - 動作の内容や主体を省略するウナギ文ですが、短文であれば通じることもあるようです。

ですが、主語のない文は誤解を生みます。長い会話になるときは「わたし、あなた」など、特に主語を意識して話しましょう。 - 二重否定はできるだけ使わない方がいいでしょう。

日本人特有の「ハッキリ言わない・まわりくどい」という文化に、困惑する外国人も多いようです。

座談会を通して、やさしい日本語での表現は理解されやすいことが多かったです。

上にあげたポイントも、やさしい日本語のノウハウと共通しています。

やさしい日本語に興味のある方は、ダンク作成のやさしい日本語マニュアルを参考にしてみてください。以下から無料でダウンロードできます。

日本ではGoogle 翻訳なしで生活できない

ここからは、日本での生活・仕事で困ったことや驚いたことなどを聞きました。外国人のリアルな声から、外国人との共生のヒントがあるかも知れません。

分別するゴミの種類が多く、複雑だと言われる日本でのゴミ捨て。想定していたとおり、ほとんどの国の方が難しいと感じているようです。

「ゴミの分別はしない」または「ゴミ分別はしているが、日本ほど細かくない」との意見が多数。タイでは「粗大ゴミは捨てずに、他の必要な人に譲るのが一般的」とのこと。日本ではめっきり減ったご近所付き合いが、今も生きているようです。

では難しいゴミ出しルールを、どうやって確認しているのでしょうか。みなさん、家に届く案内やゴミ捨て場の張り紙を見て覚えたようです。ですが、書いてあるのはすべて日本語・・・。ゴミ捨てに限らず、役所からの案内は日本語の書類しか届いたことがないそうです。

ここで活躍するのがGoogle 翻訳。ほとんどの方がカメラ機能を使った翻訳で理解していました。

次は電車の乗り方について聞いてみました。東京の路線網は日本人にとっても複雑。外国人の方は理解できるのでしょうか。

「特急、急行、各停・・・どれに乗ったらいいか分からない」

「特に新宿駅。表示の矢印が分かりづらい。どっちに進んでいいか分からない」

予想通り難解なようです・・・。そして、ここでも活躍するのがGoogle 翻訳。合わせてGoogle マップを活用。この2つのツールがあれば、電車の乗り換えは何とかなるそうです。みなさんGoogle頼みの生活を余儀なくされているようです。

最後に仕事・職場でのルールや習慣の違いなどを聞いてみました。最初に口火を切ったのはブラジルの方からの意見、

「時間に対して厳しい。遅刻が許されない・・・」

日本では当たり前の出社時間。世界的には始業時間は結構ルーズだったりするそうです。特にアジアでは予想外の大渋滞や列車の遅延などもあるので、不確実なことが多いのも事実です。

では、日本特有の満員電車や残業なども困りごとの一つと思って質問してみました。ですが、そこは何とも思っていないようです。

「通勤が大変とはあまり感じない。(中国も満員電車なので、あまり変わらない)」

「稼ぐために日本に来たので残業はむしろ歓迎」

日本で働く目的がはっきりしているので、何を苦に感じるのかは人それぞれということでしょうか。

そして、職場で困っている第一位が敬語の使い方。

「敬語が難しい。簡単に話してもらえれば分かるのに・・・」

「メールが特に難しい。上司向けの敬語体で同僚にメールしてしまった。後から気づいて、とても恥ずかしかった・・・」

みなさん、敬語を理解するのも、使うのも苦労していました。海外には(丁寧表現はありますが)敬語文化がないので、外国人は苦労するそうです。

この座談会に限らず、今まで話した外国人の方は、口を揃えて「敬語は難しい」と言います。敬語でなければ失礼というのは日本人同士の話。もちろん状況によりますが、本当に伝えたいのであれば、もっとフランクに簡単な言葉で会話することの方が重要かも知れません。

日本人と外国人、お互いが歩み寄って作る多文化共生の社会

こちらからの質問ばかりになった座談会の最後に、知って欲しい日本の文化(娯楽と食事マナー)を紹介しました。

ダンクとして、外国人のことをもっと知りたいという想いと同時に、日本のことももっと知って欲しいという想いもあります。ちゃんと聞いてもらえるか少し不安もありましたが、みなさん興味深く聞いてくれました。

熱心に聞いていたブラジルの方から、

「食事のルールをもっと教えて欲しい。日本の文化をもっと知りたい」

という言葉をもらいました。日本に暮らす外国人も「せっかく日本に住んでいるのだから、もっと日本について知りたい」と思っているのです。

この会の主な目的は、日本語の難しさをヒアリングすることでしたが、日本人と外国人お互いがもっと歩み寄る必要があると感じた会でもありました。 先にも書いたように、多くの外国人がGoogle 翻訳に頼って日本で生活しています。これは必要な情報のほとんどが日本語で表記されているから。Google 翻訳も万能ではないので、誤訳があったらどうするんだろう、と不安を覚える部分もあります。

求められているのは、日本に暮らす外国人に向けて、多言語もしくはやさしい日本語で情報提供すること。

日本人は外国人にも分かりやすい情報提供を行い、外国人は日本の文化・言語を知る努力をする。お互いが歩み寄ることこそが、多文化共生社会を作る基礎なんだろうなと感じた会でした。

やさしい日本語に取り組むダンクとしても、やさしい日本語普及のために、より一層の努力を重ねていきたいと思います。

ご協力いただいた外国人のみなさん、本当にありがとうございました。

森 順一郎 株式会社ダンク 「やさしい日本語プロジェクト」リーダー

1997年株式会社ダンク入社。流通チラシの校正校閲やスケジュールを管理する進行管理業務を担当。2018年やさしい日本語の存在を知り、ダンクが培ってきた編集ノウハウとの親和性を感じ活動を始める。

・2021年度 多文化共生コーディネーター研修 修了

・TBSラジオ『人権TODAY』に出演 『やさしい日本語』の意義と可能性について説明

・都庁主催『やさ日フォーラム』に講師として登壇~デザインとやさしい日本語を組み合わせた新たな手法を紹介

・文京区福祉協議会「フミコム」主催オンラインイベント『フミコムCafe』に登壇

「やさしい日本語書き換えマニュアル」を無料でダウンロード

ダンクの書き換えノウハウをまとめたマニュアルと、

単語の言い換えをリスト化した言い換えリストをダウンロードできます。

ダウンロードボタンをクリックするとファイルがダウンロードされます。